裁判にはお金がかかる!

誰が見ても明らかにパワハラだ!しかも、会社に交渉しても改善策ナシ!!

…というパワハラ被害に遭っていても、

裁判に踏み切る勇気が持てずに泣き寝入りする方が多いことでしょう。

裁判を躊躇する理由の一つが、その“費用”ではないでしょうか。

パワハラ問題に限らず、裁判を起こすには、とかく費用がかさみます。

○十万? ○百万?? ○○千万円!??

…かかる費用はケースバイケースですが、この金額は一体何に左右されるのでしょう。

まず、パワハラ裁判に必要な費用は、

「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」の2つがある

ことをご存知でしょうか?

きっと、「えっ、裁判所にもお金を払うの?」と驚いている方が多いのでは…(笑)

裁判所に支払う費用

「弁護士を雇わなければ、裁判費用は発生しない」

…そんな風にお考えの方は、甘い甘い!

裁判には、表のように手数料が発生します。

裁判を始めるためには裁判所に「訴状」を提出する必要がありますが、

これと併せて、裁判所に対して

「審理を進めてもらうための手数料」を支払う義務があるのです。

(現金で支払うのではなく、収入印紙を貼り付けることになっています。

ただし、手数料の額が100万円を超える場合は、現金で納付することもできます。

納付先:日本銀行の本店、支店、代理店または歳入代理店)

この金額は、裁判で被告側に請求する金額に応じて異なり、

例えば1,000万円の支払いを要求する場合には5万円を納付することになります。

さらに、原告・被告に文書を発送する際に必要となる費用として

「切手代」を納めなければなりません。

これは裁判所によって差があるのですが、

だいたいは6,000円〜7,000円が相場です。

これには決まった切手の種類の組み合わせがあり、

管轄の裁判所にてセットで購入するのが便利です◎

(現金での納入も可。問い合わせ先は管轄裁判所の「民事受付係」まで)

加えて、訴訟書類の作成費用や証人の旅費・日当も

原告側(裁判を起こした人=パワハラ被害者)が負担することになっています。

ただし、最終的に勝訴できれば、被告側が負担することになります。

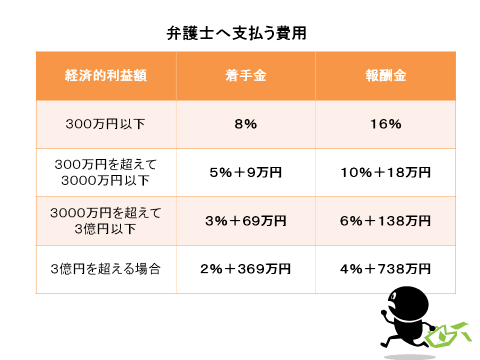

弁護士に支払う費用

裁判所に支払う費用でビビっていてはいけません!

弁護士への依頼=費用が高いというイメージがありますが、

実際に、高いです(笑)。

まず、着手金。

これは、裁判の代理人になってもらうために支払う費用で、

相手方に請求する金額に応じて支払うことになっています。

裁判で負けたとしても返還されませんのでご注意ください★

そして、報酬金 (成功報酬)。

最終的な判決が下った後、

判決で認められた金額(経済的利益の額)に応じて支払うことになります。

この他、弁護士に出張が生じた場合は

日当や交通費などの実費支払いも課せられます。

「請求金額」はどうやって決める?

では、パワハラ裁判で裁判所や弁護士に支払う費用の元になる

“請求金額”とはどのようにして決めるのでしょうか?

【パワハラによる精神的暴力に関する民事裁判の場合】

民法709条と710条を元に、相手に対して損害賠償請求をすることができます。

また、民法715条に基づいて

会社側に対しても損害賠償請求できる可能性もあります。

請求する内訳は…

・精神的苦痛による慰謝料

・パワハラが原因で通院していた場合にはその治療費や通院費

・休業した場合には、休業補償による損害金(休業している間に得られたであろう金額)

・裁判にかかった費用

・給料や残業代金の未払い分

パワハラ裁判の場合、過去の判例では30〜300万が相場のよう。

精神的苦痛の慰謝料請求については、裁判所に、

「算出サンプル」などが用意されているようですので参考にしてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、“60万以下の支払い要求”について争う「少額訴訟制度」を使用することにより

費用負担を少なくしようと考える方も多いようです。

【参考】

◆民法709条 (不正行為による損害賠償)←“3年”の時効あり!

故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

◆民法710条 (財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産以外の侵害に対しても、

その賠償をしなければならない。

◆民法715条 (使用者等の責任)

ある事業のために他人を使用する者(=会社)は、被用者(=上司)が

その事業の執行について第三者(=被害者)に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした時、

又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りでない。